lundi, 31 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

Les Caves du Majestic.

Trois putains travaillaient dans le temps sur la Côte d’Azur, Gigi, Mimi et Charlotte. Mimi a eu un enfant de Prosper Donge, roux comme son père, mais elle a fait croire à M. Clark, un très riche Américain, que l’enfant est de lui. Etant amoureux, Clark a épousé Mimi. Ils vivent aux Etats-Unis. Au moment de l'action, Donge vit avec Charlotte, en banlieue parisienne et prend son vélo pour aller travailler.

Donge s’occupe de la "caféterie" (c'est le mot de Simenon pour la chose) du Majestic, et rentre le soir à son domicile, où il n’a que le temps de manger en compagnie de Charlotte avant que celle-ci n’aille prendre son service. Le comptable, Ramuel, a passé sa vie à faire des faux en écriture. Il tient un compte très précis de tout ce qui sort de la caféterie en direction des chambres. On apprendra qu'il a écrit des lettres à Mme Clark (Mimi) pour lui demander de l’argent, en imitant parfaitement l’écriture de Donge, le père de l’enfant. Il a pu lire furtivement une des lettres que celui-ci lui avait écrites : c'est cette occasion qui lui a donné l'idée d'une escroquerie rentable.

Mais voyant le couple américain s’installer au Majestic, il craint plus que tout une éventuelle rencontre entre Mimi et Prosper Donge, qui ferait éclater la vérité au sujet des demandes d’argent. Au moment supposé du rendez-vous que les anciens amants s'étaient donné dans le vestiaire du personnel, Ramuel l’étrangle et cache le cadavre dans un box du vestiaire réservé au personnel de l’hôtel. C'est qu'un pneu du vélo de Donge a crevé, ce qui a occasionné un retard de dix minutes (ailleurs dans le roman, Simenon parle d'un quart d'heure).

Donge découvre le cadavre. C’est lui le premier suspect, et Maigret l’envoie en prison, bien qu’il le croie innocent. Justin Colleboeuf, qui travaille aussi à l’hôtel (portier de nuit ?), a assisté au meurtre et menace Ramuel de le dénoncer : ce dernier le tue et pousse le cadavre dans le même placard n°89.

Charlotte, toute seule depuis l’incarcération de Prosper, fait venir Gigi, toujours prostituée, et droguée par-dessus le marché, pour avoir de la compagnie. Ramuel s’apprête à partir pour la Belgique pour toucher ses 280.000 francs, fruit de ses extorsions frauduleuses auprès de Mimi (Mme Clark).

Il s’est fait envoyer les chèques à une adresse fictive, où le courrier était réexpédié à une boîte postale privée acceptant les identités sous forme de simples initiales. Cette boîte est tenue par un drôle de personnage : « un vieux bonhomme répugnant », un « cloporte » (p.269-270). On apprendra qu’il s’appelle Jean-Baptiste Isaac Meyer : il est juif. Simenon a écrit le roman à Nieul-sur-Mer pendant l’hiver 39-40 (voir mon billet du 22 août).

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, les caves du majestic

dimanche, 30 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

Cécile est morte.

Au début, les collègues plaisantent Maigret au sujet de Cécile, cette jeune femme chargée d'un gros sac qui vient l'attendre en espérant qu'il la recevra.

Juliette Cazenove, qui vit à Fontenay-le-Comte, a un amant du nom de Dandurand, mais elle épouse Boynet, qui apporte l’héritage d’une riche famille. Le couple déménage pour Paris, où il est propriétaire d’un immeuble de cinq étages à Bourg-la-Reine, dont il occupe le dernier.

Mais un jour dans Paris, les deux amants se retrouvent et renouent leur relation. Lui tenait un office d'avoué, mais il a été rayé des listes parce qu'il avait la réputation d'aimer un peu trop les petites filles. Cette fois, Dandurand a à peine proposé à Juliette de supprimer le mari qu’elle approuve : ils vont l’expédier – pas trop vite – en lui faisant absorber régulièrement une petite dose de poison genre arsenic.

Le mari expédié sans conséquences judiciaires, Dandurand vient s’installer dans l’immeuble, mais au quatrième, car ils tiennent à ne pas donner l’éveil et se rencontrent toujours dehors. La particularité de l’immeuble est que l’on entend rigoureusement tout ce que font les voisins, et que Dandurand ne perd donc absolument rien de ce qui se passe dans l'appartement de Juliette.

Celle-ci avait, à la mort de leurs parents, recueilli les trois enfants de sa sœur. « Recueilli » est un bien grand mot : elle a réussi, à force de traitements dégradants, à dégoûter Gérard et Berthe, qui ne supportent pas la vie qu’elle leur fait, mais elle a gardé Cécile, qui est une trop brave fille qu’elle loge et dont elle abuse de la serviabilité. Berthe, de son côté, s’en sort plus ou moins, mais Gérard va de petit boulot en petit boulot et tire le diable par la queue. Or sa femme Hélène attend un bébé.

La tante Boynet fait de drôles d'affaires grâce aux relations peu recommandables de Dandurand : Maigret a eu à faire dans le passé à plusieurs de ces "messieurs" aux costumes rayés et aux bagouses ostentatoires. Dandurand apporte régulièrement des dizaines de milliers de francs provenant de la "collecte" des "loyers", qu’elle garde dans un tabouret bas couvert de tapisserie. Par précaution, la tante fait boire, les soirs de remise, une tisane à Cécile, mais additionnée de bromure qui la fait dormir, pour opérer dans la discrétion.

Or un soir, Gérard est venu demander de l’argent à Cécile, qui n’en a pas, mais qui a caché son frère sous le lit, puis qui lui donne à manger pain et fromage avec un verre de vin, mais aussi la tasse de tisane qui ne lui est pas destinée. Et pendant que Gérard roupille, Cécile entend le micmac des deux complices, entrouvre la porte et aperçoit le « coffre-fort » plein de billets. Quand l’homme est parti, elle vient demander de l’argent à sa tante. Refus catégorique. Cécile l’étrangle.

Dandurand, à l’étage en dessous, a tout entendu. Entrouvrant sa porte, il aperçoit Cécile et Gérard qui s’enfuient après avoir mis dans un sac toutes les paperasses compromettantes qu’ils ont prises dans le secrétaire. Gérard rentre chez lui. Cécile, chargée de son sac volumineux, se rend au quai des Orfèvres où elle veut se constituer prisonnière.

Mais Dandurand l’a suivie, demande à un petit voyou qui est là de lui dire que le commissaire Maigret l’attend, lui fait franchir une porte derrière laquelle Dandurand l’attend, l’étrangle et repart avec le sac. Inutile de dire que l’assassin ne l’emportera pas en paradis.

« Nieul-sur-Mer, hiver 1939-1940 ».

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, cécile est morte

samedi, 29 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

Maigret se fâche.

Maigret est à la retraite, il fait son jardin dans la maison qu’il habite à Meung-sur-Loire avec son épouse. Arrive une vieille dame en deuil, visiblement riche (voiture avec chauffeur) et habituée à commander. Elle a pris Maigret pour le jardinier. Elle lui ordonne de s’intéresser à la mort de sa petite-fille Monita, apparemment suicidée par noyade, mais elle n'en croit rien. Maigret s’habille et suit docilement cette Bernadette Amorelle, de la maison Amorelle et Campois, énorme entreprise qui règne sur les sablières et gravières de la Seine et diverses autres branches d’activités.

M. Amorelle est mort quelques années auparavant. Maigret descend à l’auberge de l’Ange, à Orsenne, tenue de façon très négligée par Jeanne, aidée de Raymonde, la servante. Il est aussitôt alpagué par Ernest Malik, un ancien condisciple du lycée de Moulins que ses camarades appelaient le Percepteur. C'est manifestement un personnage important de la localité. Malik tutoie d’emblée le policier. Il jouit d’une situation sociale opulente, mais tapageuse : le type même du self-made-man qui écrase les autres de sa supériorité.

L’assurance arrogante de Malik déplaît fortement à Maigret, qui accepte cependant l’invitation à dîner. Malik a deux fils : Jean-Claude, aussi arrogant et antipathique que son père, et Georges-Henry, que son père tient enfermé dans une chambre. L’adolescent était très intiment lié à sa cousine Monita, et peut-être même amoureux d’elle. Il a une sensibilité à vif.

Le lendemain, à nouveau invité à un repas où se trouveront le frère Charles et la belle-sœur (Aimée) de Malik, Maigret a une algarade violente avec celui-ci, qui va même jusqu’à la menace : il lui ordonne de rentrer à Meung-sur-Loire. Maigret, quoiqu'il n'exerce plus de fonction légale, s’empresse de n’en rien faire, à ses risques et périls.

Il apprendra que Malik a épousé la fille aînée de Mme Amorelle, alors que c’était la cadette, Aimée, qui était éperdument amoureuse de lui. Comme elle était trop jeune à ce moment-là, il a, quelques années plus tard, fait venir son frère Charles auprès de lui, un garçon falot, dépourvu de sa superbe assurance, et lui a fait épouser Aimée. Cette désormais belle-soeur lui voue toujours une adoration éperdue, et est prête à tout pour le servir.

Sans aucun scrupule, il a fait des enfants aux deux sœurs, et c’est en apprenant que Georges-Henry, dont elle était amoureuse, était son demi-frère que Monita a décidé de se suicider. Lui est prostré dans la terreur et la haine de son père. Maigret finira par l’apprivoiser avec l’aide de « Mimile du cirque », après l’avoir libéré de sa cave et avoir empoisonné les deux danois d’Ernest. Celui-ci les menace de son revolver, mais finalement les laisse partir.

C’est la vieille Mme Amorelle (quatre-vingt-deux ans) elle-même qui réglera son compte au salopard à coups de revolver. Elle a fini par admirer l’ancien commissaire. On doit le titre à la colère de Maigret devant la veulerie et la lâcheté de Campois, qui dirige théoriquement les sablières Amorelle et Campois, mais qui est en réalité sous la coupe d'Ernest Malik qui le terrorise après l'avoir progressivement dépouillé en douce. Pour empêcher Campois de parler à Maigret, il lui a "suggéré" de faire une croisière dans les fjords de Norvège, et le pauvre homme était en train de s'exécuter bon gré mal gré quand le commissaire s'est imposé.

Roman écrit à « Paris, rue de Turenne, juin 1945 ».

Simenon avait l'écriture facile : dix ou douze romans par an. Il avait minutieusement calibré son temps en fonction de la fabrication de ses œuvres. On peut s'en rendre compte grâce au calendrier annoté en vue de l'écriture de Le Chat (noté "Epalinges (Vaud), 5 octobre 1966") : sept jours pour l'écriture et quatre pour la révision une dizaine de jours plus tard.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, maigret se fâche

vendredi, 28 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

L'Ombre chinoise.

Oscar Couchet est un campagnard qui voulait réussir et gagner de l’argent. Marié à Juliette, il a longtemps partagé avec elle la vache enragée. Elle en avait marre de cette vie et, côtoyant Edgar Martin, fonctionnaire à l’Enregistrement, elle est devenue sa femme après avoir divorcé. Martin a une situation stable, mais il manque d’ambition en même temps qu’il est très lâche : une vraie larve. Couchet, au contraire, a fini par gagner énormément d’argent à la direction des « sérums Rivière » : il est millionnaire.

Or les laboratoires de l’entreprise sont situés au 61 de la place des Vosges, là précisément où Juliette et Edgar Martin ont leur appartement, et les anciens époux se croisent régulièrement, la femme toisant avec mépris cet homme qui a brillamment réussi. Il a épousé une femme Dormoy, d’excellente famille, et habite pour son compte un très bel appartement boulevard Haussmann. Ils ont très peu de relations.

Couchet a eu avec sa première femme un fils prénommé Roger qui, malgré les efforts déployés par sa mère pour lui donner une éducation, est devenu un propre à rien qui se drogue en compagnie de conquêtes féminines fugitives et tout aussi paumées. Roger finit par se jeter pas la fenêtre de l’hôtel.

A chaque fin de mois, Couchet passe à la banque pour retirer la paie des employés : 300.000 francs en billets neufs (des francs de 1931) qu’il entrepose provisoirement dans le coffre-fort qui se trouve dans son dos quand il est à son bureau. Un jour, la concierge de l’immeuble appelle la P.J. et fait venir le commissaire Maigret pour qu’il constate la mort de Couchet. Il a reçu une balle en pleine poitrine. Le coffre est vide.

C’est Martin qui, au moment où Couchet s’est absenté pour pisser, est entré dans le bureau et a fait main basse sur l’argent. Mais il a oublié un de ses gants sur le bureau, l’imbécile ! C’est ce qu’a constaté Juliette Martin, qui, de sa fenêtre, l’a surveillé et n’a rien perdu de la scène. Elle prend le revolver, descend pour réparer l’étourderie de son crétin de mari. Manque de chance, Couchet est revenu des toilettes. Elle le tue, puis court vers les poubelles pour y dissimuler son arme. A M. Saint-Marc, l'ancien ambassadeur qui fait les cent pas dans la cour en attendant que sa femme ait accouché au premier étage, elle dira être venue rechercher une petite cuillère en argent.

Remontée dans son appartement, elle attend son mari qui, chargé des billets, mais complètement affolé par la situation, ne sait plus quoi faire. Il ne trouve rien de mieux à faire que de jeter les billets dans la Seine. On les retrouvera quelques jours plus tard flottant à la surface au barrage de Bougival. Fureur dévastatrice de l'épouse.

Couchet a rédigé un testament où il demande que sa fortune soit partagée à égalité entre ses « trois femmes » : Juliette Martin, sa première épouse, l’actuelle et la danseuse de cabaret qu’il entretient depuis un an. Maigret fait cueillir Martin au moment où il allait passer en Belgique, où son épouse comptait le rejoindre après avoir hérité. Quand elle se rend compte que Maigret a compris tout le scénario et que tout lui échappe, Juliette Martin devient folle. Elle est conduite à Sainte-Anne, pendant que son mari « sanglotait tout seul dans l’escalier vide ».

Roman écrit à Antibes, aux "Roches-Grises", en décembre 1931.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, l'ombre chinoise

jeudi, 27 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

L'Affaire Saint-Fiacre.

La comtesse de Saint-Fiacre assiste à la première messe, très matinale, à l’église de Saint-Fiacre, près de Moulins. C’est le Jour des Morts. Maigret est là. Il est né dans la maison du régisseur du château de Saint-Fiacre, régisseur qui n’était autre que son père à l’époque. Le vieux comte de Saint-Fiacre était très attaché aux traditions : pas de whisky dans l’armoire aux alcools. Le domaine occupait deux cents hectares.

Les affaires étaient florissantes. Mais, du jour où le comte est mort, tout a périclité. La comtesse s’est révélée une gestionnaire catastrophique, et les fermes, les terrains, le château lui-même ont été soit vendus, soit hypothéqués. C’est que Maurice de Saint-Fiacre est un bon à rien, qui mène une vie de barreau de chaise à Paris et qu’il réclame sans cesse de l’argent à sa mère, qui lui donne sans compter.

Maigret a reçu de la gendarmerie de Moulins un curieux papier annonçant qu’un crime doit être commis précisément dans l’église, pendant la première messe. Maigret n’a pas quitté des yeux la comtesse, qui était installée dans les stalles en bois du chœur. Rien de suspect apparemment ne s’est produit, et pourtant, à la fin de la messe, force est de constater que la comtesse est morte. « Arrêt du cœur », diagnostique le docteur Bouchardon. On apprend qu’elle avait le cœur très fragile.

L’attention de Maigret est attirée par l’absence du missel que la comtesse tenait dans les mains pendant la messe. Il finit par mettre la main dessus et, à la page du Jour des Morts, il trouve un papier imitant une coupure de journal, où l’on apprend que le comte s’était en réalité tiré une balle dans la tête. C’est cette « information » qui a provoqué l’arrêt du cœur. C’est donc un crime, même s’il n’est pas passible des tribunaux.

Le régisseur actuel, le vieux Gautier, déclare à Maigret qu’il n’a pas cessé de renflouer les affaires du château. Son fils Emile est employé au Comptoir d’Escompte de Moulins. Mais la comtesse entretenait des « relations » avec divers jeunes hommes successifs dont la fonction officielle était « secrétaire ». Jean Métayer était le « secrétaire » actuel, homme désagréable et fuyant. Maurice de Saint-Fiacre n’a rien à cacher, il est franc du collier.

C’est au chapitre X (beaucoup de Maigret se terminent au onzième) que se situe une scène d’anthologie : Maurice a convié tous les acteurs à un grand repas, alors que le cadavre de la comtesse, à l’étage, reçoit la visite de tout ce que la région compte de paysans. Et il se lance en pleine table dans un discours flamboyant, dans lequel il accroche successivement tous les convives (sauf le commissaire évidemment, auquel il ne cesse de faire signe sous la table du bout de la chaussure). Il n’épargne personne.

Il annonce qu’à minuit, l’assassin de la comtesse sera mort. Il a posé au milieu de la table un revolver chargé, à égale distance de tous. A un moment, n’y tenant plus, c’est le jeune Emile qui s’en saisit et qui fait feu. Maurice s’écroule, mais les balles étaient à blanc, et il ne tarde pas à ressusciter.

On aura appris au cours de cette scène formidable que c’est le vieux régisseur qui, au fur et à mesure des ventes, a tout racheté et que c’est donc lui le propriétaire de la majeure partie du domaine. Quant à son fils, c’est lui qui, sur une linotype du journal de Moulins, a composé le message assassin. Alors Maurice se livre sur la personne d’Emile à un cassage de gueule en règle. Quant au gigolo et à l’avocat qu’il avait fait venir (il figure sur le testament), ils s’esquivent sans tambour ni trompette. Pour finir, Maurice de Saint-Fiacre invite les gens présents à l’accompagner dans la chambre mortuaire pour une veillée funèbre autour de sa mère.

Roman écrit à Antibes, au "Roches-Grises", en janvier 1932.

08:26 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, l'affaire saint-fiacre

samedi, 22 août 2020

UN JUIF CHEZ MAIGRET

J'ai emporté un peu de lecture récréative sur mon île déserte.

Georges Simenon a écrit Les Caves du Majestic pendant l'hiver 1939-1940, à Nieul-sur-Mer (Charente Inférieure à l'époque). C'est l'histoire, sordide comme souvent, d'un brave garçon qui se fait piéger par un méchant. Prosper Donge, responsable de la "caféterie" de l'hôtel Majestic, est accusé de deux meurtres : Mrs Clark alias Mimi et Justin Colleboeuf, portier de nuit de l'hôtel. C'est Ramuel, le comptable, qui est le coupable : très doué pour l'imitation des écritures et des signatures, il a mis de côté une somme importante soutirée de Mrs Clark en reproduisant l'écriture de Donge (elle a dit à Clark que l'enfant était de lui, alors qu'il est rouquin comme son vrai père : Donge), et s'apprête à quitter la France pour en jouir. Il se faisait adresser les chèques à une fausse adresse, d'où le courrier était réexpédié dans une boîte postale privée, du genre douteux qui accepte que ses clients se présentent sous de simples initiales. C'est de cette agence qu'il s'agit ici, et en particulier de son "directeur". C'est l'inspecteur Lucas, bien connu des amateurs de Maigret, qui prend la parole. C'est moi qui souligne certaines expressions.

« Regardez ... Vous voyez cette sorte de boutique étroite, entre le marchand de valises et le coiffeur pour dames ? ... C'est ça, l'Agence Jem ... C'est tenu par un vieux bonhomme répugnant, de qui je n'ai pu tirer le moindre renseignement... Il voulait fermer sa boutique et aller déjeuner en prétendant que c'était son heure... Je l'ai forcé à rester... Il est furieux... Il prétend que, sans mandat, je n'ai pas le droit...

Maigret entra dans la boutique à peine éclairée, coupée en deux par un comptoir en bois noir. Des petits casiers de bois, noir aussi, garnissaient les murs, et des lettres emplissaient ces casiers.

– Je voudrais bien savoir ... commença le vieux.

– Si cela ne vous fait rien, grogna Maigret, c'est moi qui poserai les questions. Vous recevez, n'est-ce pas, des lettres à des initiales, ce qui est interdit à la poste restante, si bien que vous devez avoir une assez jolie clientèle ...

– Je paie patente ! se contenta de riposter le vieux.

Il portait des lunettes épaisses sous lesquels s'embusquaient des yeux larmoyants. Son veston était malpropre, le col de sa chemise élimé et gras. Une odeur rance se dégageait de sa personne et devenait l'odeur de la boutique.

– Je désire savoir si vous tenez un registre où, en face des initiales, vous notez le nom véritable de vos clients ...

Le vieux ricana.

– Vous croyez qu'ils viendraient encore ici s'il leur falait donner leur nom ?... Pourquoi pas leur demander des pièces d'identité ?

C'était un peu écœurant de penser que de jolies femmes entraient furtivement dans cette boutique qui avait servi d'officine à tant d'adultères et à tant d'autres tractations malpropres.

– Vous avez reçu hier matin une lettre adressée aux initiales J.M.D.

– C'est bien possible. Je l'ai déjà dit à votre collègue. Il a même tenu à s'assurer que la lettre n'était plus ici...

– Donc, on est venu la retirer. Pouvez-vous préciser quand ?

– Je n'en sais absolument rien et, même si je le savais, je ne crois pas que je vous le dirais ...

– Ignorez-vous qu'il se pourrait qu'un de ces jours je fasse fermer votre boutique ?

– Il y en a d'autres qui m'ont dit la même chose, et ma boutique, comme vous dites, est à sa place depuis quarante-deux ans... Si je faisais le compte des maris qui sont venus faire du bruit ici, et même me menacer de leur canne ...

Lucas n'avait pas eu tort d'affirmer qu'il était répugnant.

– Si cela ne vous fait rien, je vais mettre les volets et aller déjeuner...

Où pouvait déjeuner ce cloporte ? Etait-il possible qu'il eût une famille, une femme, des enfants ? C'était plutôt un célibataire, et sans doute avait-il sa place retenue, sa serviette dans un anneau, dans quelque restaurant miteux des environs. »

Le portrait du tenancier de la boutique ne laisse guère de place au doute. J'avoue que les qualificatifs (vieux bonhomme répugnant, yeux larmoyants, ce cloporte) dont Simenon assaisonne le personnage m'ont mis mal à l'aise et la puce à l'oreille. Il se trouve que, vingt pages plus loin, on a confirmation des craintes lorsque l'individu décline volontiers son identité, au moment précis où il apprend qu'une assez forte récompense sera accordée à ceux qui contribuent à l'élucidation des deux meurtres. Le tenancier, en effet, déclare : « Je soussigné Jean-Baptiste Isaac Meyer ... ». C'est donc bien ça : monsieur est juif. Sa personne est repoussante, et il aime l'argent.

Cette caricature de juif suffit-elle à faire de son auteur un antisémite ? Bon, Simenon a écrit ça pendant l'hiver 1939-1940. Bon, l'air du temps portait à cette époque des odeurs assez fortement antisémites. Bon, Simenon a peut-être eu un moment de faiblesse. Mais quand même ...

Voilà ce que je dis, moi.

Note : On trouve Les Caves du Majestic dans le volume X (les Maigret sont notés en chiffres romains) des œuvres complètes de Georges Simenon publiées par les éditions Rencontre en 1967-1973. Le passage concerné se trouve aux pages 269-270.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, les caves du majestic, juif, antisémite, antisémitisme, roman pollicier

mercredi, 29 juillet 2020

ANGELO

Angelo est une drôle de chose : 140 pages, tout juste un petit roman, et qui, après avoir commencé par une fuite à cheval du personnage, s’achève sur une esquive, ou plutôt sur un départ. Que se passe-t-il entre le début et cette « fin » ? Angelo, après avoir franchi acrobatiquement la frontière française (ah, le « prestige des jambes » d'Angelo lorsqu'il fait sauter son cheval Boïardo par-dessus la barrière, d'une belle détente, sous les yeux médusés du douanier !), abandonne au plus vite son superbe uniforme de colonel des hussards du roi de Sardaigne pour se déguiser en humble paysan.

Il fait bien, car il vient de tuer un important espion de l’Autriche en pays piémontais, le baron Schwarz, une fieffée canaille. On ne peut pas dire qu’Angelo l’ait assassiné : le duel a duré, et la trouée qu’a faite le sabre dans la poitrine montre que ce fut un duel loyal – mais une véritable signature pour le policier venu examiner le cadavre : « Cela n’était pas une comédie de duel. On lui avait longuement permis de défendre sa vie. La blessure unique dont il était mort était singulière pour avoir été faite au sabre qui, dans l’exaltation des combats, mâche toujours un peu les chairs. C’était un coup de pointe, net comme un coup d’épée, qui avait proprement percé le cœur ».

Puis il fait la connaissance, au château de La Valette, du vieux marquis Laurent de Théus, dont il a « protégé » la sœur Céline lors d’un voyage nocturne et périlleux, mais aussi et surtout d’un parfum dont il tombe aussitôt amoureux, au point de dérober le mouchoir où il l’a respiré et de faire confectionner un joli étui pour pouvoir le porter en permanence attaché à son cou. Puis il se fait « adopter » par le vicaire général de l’archevêque d’Aix, ville où il se fait remarquer par son art totalement maîtrisé de monter à cheval et de manier le sabre.

Puis il retourne à La Valette, où il fait enfin la connaissance de Pauline de Théus, la très jeune épouse (vingt-deux ans) du marquis (qui en a soixante-huit). Angelo et Pauline se sont à peine trouvés en présence que le marquis confie au jeune homme une mission confidentielle : « porter une lettre », en lui disant que des gens mal intentionnés se mettraient peut-être en travers de la route. On dirait que Giono se réserve pour plus tard les complexités qu'entraînera l'amour fou entre les deux jeunes gens.

A tous ces gens, il faut ajouter « l’homme au carrick », dont on devine assez vite que c’est un policier, sans doute en mission pour le compte de la Monarchie de Juillet (on est en 1832). Mission utile, mais finalement vaine, puisqu’on apprendra un peu plus tard qu’un coffre officiel contenant sept cent mille francs a été emporté par des conspirateurs, deux gendarmes ayant été tués. Malgré les deux pistolets chargés du policier, dont les coups ne seront pourtant pas perdus pour tout le monde (voir ci-dessous).

L’homme au carrick, qui semble être à tu et à toi avec la vieille Céline de Théus, ne se doute pas que c’est son frère Laurent qui dirige le groupe des conspirateurs légitimistes, qu’il est diablement efficace et qu’il lui a flanqué, au cours des événements de la nuit, deux balles dans le corps (mais dans le dos). Le marquis a été sauvé par un médecin et sa fille d’une noyade certaine, et passe quelques mois dans leur maison jusqu’à guérison complète.

On a compris peut-être que c'est cette fille du médecin qui est devenue la marquise de Théus. Elle raconte à la vieille Céline toute la scène du sauvetage et la suite au cours d’une scène passionnée. Céline veut à tout prix savoir de quoi il retourne avec cette toute jeune femme aux grands yeux qui a épousé son frère on ne sait comment, et lui demande d’expliquer par le menu. Mais elle tombe des nues, à la fin de l’explication (qui dure jusqu’au matin), en apprenant tout ce qui est arrivé à son frère. Céline disparaît ensuite du paysage : elle a rempli sa fonction narrative, elle n’est plus nécessaire à l’auteur.

Angelo fait encore, incidemment, la connaissance des "bergers" du marquis, vingt gars qui montent bougrement bien à cheval et qui s’exercent dans leur "bergerie" à casser des bouteilles vides à coups de pistolet. Le "troupeau" de moutons, aux dires du marquis, est dans la plaine et n’attend que le moment de monter à l’estive. Un des bergers, qui a manié le sabre, se mesure quand même à Angelo, mais demande grâce très vite, devant la science que celui-ci possède dans le maniement de l’arme. Pauline n’a rien perdu de la scène. Pas besoin d’insister pour savoir à quelle sorte de bande on a ici affaire.

Je retiens encore le passage où Angelo, ayant sollicité l’enseignement de monsieur Brisse, le maître d’armes le plus renommé de la ville, finit par se mesurer à lui dans deux assauts quotidiens où il a demandé au vieux maître – qui avoue qu'il n’a plus rien à lui apprendre – de ne pas le ménager, et où celui-ci lui montre des choses qu’il n’a jamais incluses dans son enseignement.

Au total, un drôle de livre, donc, aux airs tant soit peu inaboutis, mais diablement intéressant quand même. Angelo est le type même du héros stendhalien. Les voltes et figures qu’il fait exécuter à sa monture, et qui suscitent tout l’intérêt des dames et la jalousie de leurs galants, me font penser à des scènes de Lucien Leuwen – à la différence que Leuwen se ridiculise un jour en tombant de cheval, juste sous les fenêtres de madame de Chasteller. Il est vrai qu'il se rattrape largement, en brillant un soir de tous ses feux au cours d'un bal, où le lecteur comprend que Stendhal revêt son héros de toutes les séductions. Nul doute que Giono entoure son Angelo d'une sollicitude identique, avant qu'il soit embringué dans la terrible histoire du choléra (Le Hussard sur le toit).

Le héros stendhalien possède une grâce dans les manières qui le fait admirer de tous. Même le marquis, qui en a vu des vertes et des pas mûres, est soufflé par ce jeune homme, naïf si l’on veut, mais qui a surtout besoin de grandeur dans ses actes, ce qu’il accomplit avec une « honnêteté », une sincérité sans égales : « Mais votre loyauté est sans mesure », lui dit-il. Et ça lui convient, à lui qui n'aime pas tout ce qui se mesure.

Un livre plein de charme.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, stendhal, lucien leuwen, cycle du hussard, cycle d'angelo, le hussard sur le toit, marquis de théus, pauline de théus

jeudi, 18 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 3

Qui est « L’Absente » ?

Qui est « L’Absente » ?

L’iris de Suse, cette fleur qui n’est pas une fleur mais un os improbable dans le squelette d’un improbable rongeur ("rat d'Amérique"), n’est pas la seule énigme que pose ce grand [le dernier] livre de Jean Giono. Les commentateurs se disputent aussi au sujet du personnage de « l’Absente » et de sa "signification" profonde dans l’ordonnancement du roman. Je dis tout de suite que je n'apporte aucune réponse à ce genre de question. Mon propos est seulement de replonger dans ce roman pour mettre un peu d'ordre dans mes impressions de lecture, une lecture longuement réitérée.

Tringlot, le bandit en fuite, croise le chemin de l'Absente à la page 100 de l’édition "blanche" de Gallimard : « Il suivait un petit chemin entre des haies quand, à un détour, il se trouva en face d’une femme. Elle était au milieu du chemin, debout, immobile, le regard lointain. Tringlot la salua. Elle ne répondit pas ; elle ne manifesta même pas qu’elle le voyait ; or, Tringlot fut obligé de la contourner pour passer et de la frôler (le chemin était étroit). Elle était jeune et jolie ». Voilà, les présentations sont faites. Le lecteur ne saura rien des traits de son visage, rien de sa taille, rien de sa silhouette et presque rien de sa tenue vestimentaire. Pire : dépourvue de nom et de prénom, elle n'a pas d'identité. Elle est quelqu'un en négatif si l'on veut. Et pourtant qu'est-ce qu'elle existe !

Une fois revenu à l’alpage, quand Tringlot lui raconte sa rencontre avec l’Absente, Louiset le met au courant de toute l’histoire, de l’origine jusqu’à l’incroyable et grandiose mariage avec Murataure sous les auspices de la baronne : « Tout le monde connaissait l’Absente ; c’est la nièce des Curnier. Ils ont un bistrot à la croisée des chemins, au-dessous de Châteauneuf. Cette nièce, orpheline, totalement absente, dans les nuages, on a cru longtemps qu’elle était muette. "Non, avait dit le docteur, elle n’est pas sourde ; elle a même l’ouïe fine, donc elle doit parler." On a tout essayé. On lui a tiré peut-être trois paroles, c’est le bout du monde. Elle n’est pas sur terre ; totalement absente de tout, de la France et de l’étranger » (p.102). Ajoutons que sa vie au bistrot ne fut pas drôle et qu’elle y a subi toutes sortes d’avanies, jusqu’à être vendue à un rémouleur qui l’a « retournée » à ses parents bistrotiers : « Inutilisable, a-t-il dit, verrouillée. A la bonne vôtre, mes enfants.[…] Macache bono, c’est en tôle » (p.102). Bref, elle en a vu des vertes et des pas mûres.

Et voilà que le beau Murataure, petit frère d’Anaïs, cette armoire à glace qui tient la forge familiale, Murataure qui possède la seule automobile de la vallée, voilà qu’il se met dans l’idée d’épouser l’Absente ! Il faut dire que la baronne le fait tourner en bourrique. Il a cru que "ça y était" quand elle a déclaré en public, juste après la mort de son mari, qu’elle voulait danser avec lui et personne d'autre. Elle a embauché le piston de Laugier (qu'on devait entendre dans toute la vallée) et valsé toute la nuit comme une furieuse avec le forgeron pour mieux, à partir de ce jour, lui rabattre son caquet chaque fois qu’il s’approchait d’elle la bouche en cœur. Elle s'y entend, cette femme de « trois sous de poivre », pour faire marcher son monde.

Ne comprenant rien à ce revirement brutal, Murataure finit par décider d’épouser l’Absente. Mais contre toute attente, la baronne applaudit l’idée, remuant même ciel et terre pour donner à la noce le lustre et la magnificence qu’elle mérite. Cela ne saurait mettre un terme à l’incompréhensible passion qui dévorera en fin de compte, après la chute de mille mètres de l’automobile, le couple improbable de la baronne et du forgeron. Casagrande pense qu’ « elle ne cherchait qu’une porte de sortie » (p.227) : « Nous enterrerons comme il se doit ce petit chapeau et sa plume, pour sa crânerie. Nous allons lui faire un cercueil à sa convenance ; il recevra l’eau bénite de toutes les églises et il ira dormir dans le caveau de famille. Il l’a bien mérité » (p.224). Une toque et sa plume : ça vous a tout de suite une autre gueule que "L’Enterrement d’une feuille morte", non ? Une belle farce au nez du monde, d'Anaïs Murataure, du corps ecclésiastique.

L’Absente se retrouve donc veuve, sans avoir jamais été « touchée » par son mari. Heureusement, Tringlot veille. Depuis sa première rencontre, il n’a pas cessé de penser à elle. Je dirai qu’il ne pouvait en être autrement, car si l’Absente a fui le monde social normal, lui aussi est engagé dans un drôle de parcours de fuite. Ayant quitté la bande en emportant le magot, sa première préoccupation est bien concrète : échapper à la poursuite dans laquelle se sont lancés le "Cachou" et les "Clefs" pour récupérer l’énorme butin. Et dans un premier temps, se joindre à la transhumance emmenée par Louiset lui paraît une excellente opportunité à saisir pour s’évanouir dans la nature.

C’est ce qu’il pense quand, après avoir modifié complètement son apparence vestimentaire, il reçoit le chapeau promis par Louiset : « (Il tira un chapeau de sa musette.) Je te donne ce que je t’avais promis. Et attention : c’est un vétéran ; il m’a déjà fait cinq campagnes.

Le chapeau était parfait. « Je suis en train de disparaître, se dit Tringlot (il tâta sa barbe au menton) comme un morceau de sucre dans du café bouillant. La mort attrape d’abord ceux qui courent ; je ne cours plus ; je traîne les pieds. Je vais peut-être à trois à l’heure, sous mon chapeau et ma barbe, et sous la corporation (qui m’aurait dit que je conduirais des moutons ?) caché sous la montagne » (p.48). Si l’on peut dire, en cherchant à "disparaître", Tringlot se met aux abonnés absents. C’est dès le départ qu’il cherche à s’absenter. Sans même avoir croisé le chemin de la femme ainsi nommée, il voudrait bien se changer en « Absent ». Giono note : « Il tenait à l’invisibilité » (p.194). Ils sont quasiment faits l’un pour l’autre. C’est un destin. C’est une hypothèse.

Alexandre, qui se fait casser la gueule à chaque passage à Mons, a « une sorte de mazurka dans le crâne ». Le « Cachou » et les « Clefs » ? « La mazurka dans le crâne, zéro pour la question. Et zéro pour la montagne. S’ils voyaient un truc comme ça (dans lequel je suis en plein comme un poisson dans l’eau) ah ! là là, ça leur foutrait les foies ! Je comptais aller loin, mais ici, c’est autre chose que loin, c’est ailleurs » (p.49). Voilà exactement où ils se retrouvent : l’Absente est « ailleurs » ? Eh bien lui aussi.

Ce qui est fascinant, dans L’Iris de Suse, c’est que tous les personnages principaux sont voués au cheminement. Louiset, malade, achèvera son parcours de vivant. Casagrande quittera la vallée définitivement. Alexandre enlèvera enfin la nonne de ses amours au couvent des Présentines. La baronne et son Murataure finiront en beauté dans le précipice et le brasier de la voiture. Tringlot, lui, achève un parcours d’accomplissement en trouvant enfin son point fixe (paradoxal) en la personne de l’Absente, qui n’a ni consistance ni apparence, mais qui acquiert, du fait de son Absence même, une présence incomparable. [Commentaire : mais où va-t-il chercher tout ça ?]

On arrive à une scène curieuse, proche du dénouement, dans laquelle il semble se décider à prendre sa décision finale. Cela se passe à l’église de Villard. Suivant la baronne à l’intérieur, il tombe sur une petite "réunion" de celle-ci avec Anaïs Murataure en présence de l’Absente. Après un manège de comédie où intervient la chaisière (« maquerelle de sacristie ») : « Tringlot passa un moment de bonheur parfait. (…) seule, l’Absente apparaissait hors du commun et hors d’atteinte » (p.202).

Casagrande, que Tringlot retrouve ensuite, ne saura rien de tout ça, mais le bandit, une fois au lit bien au chaud (« Tout de suite il s’écarquilla dans la chaleur ») cogite longuement autour de cette femme qui l’obsède. Il imagine toutes sortes de scénarios autour des différentes manières dont se présente son avenir. Il craint pour elle les « moqueries » et autres « regards sales », voire pire, qu’elle soit une « proie » : « Elle ne comprendrait pas, elle souffrirait, sans raccroc, comme une épave » (p.203).

Il la voit tour à tour se perdre dans la nature, se faire abandonner par son mari (ce qui arrive bientôt après, d'ailleurs), mourir de faim ou tout simplement vieillir (après tout, il est possible qu’il ne se passe rien d’embêtant), etc. Et cet étrange et long monologue, où Tringlot se met à la place de l'Absente dans toutes les situations possibles, se conclut encore plus étrangement : « A moins que … puisqu’on est en train de tout admettre, elle restera peut-être la dernière, seule, riche, assiégée, toujours Absente. Alors il faudrait être là, à côté d’elle (il faudra) et la tuer, gentiment » (p.206). Alors ça, je suis dépassé. Qu’en tirent les commentateurs ?

C’est peut-être Casagrande qui devine le fin mot : « Elle va surtout gêner le bonheur général, répondit Casagrande. Tous ces bourgeois de Calais que vous avez vus en grand uniforme, au garde-à-vous, et le petit doigt sur la couture du pantalon répétaient depuis longtemps un tableau vivant. Ils viennent de le présenter enfin devant le public et ils ont reçu le premier prix de composition. Comment voulez-vous qu’ils puissent tolérer désormais, dans leur troupe, quelqu’un qui ne compose absolument pas et qui ne composera jamais ? Pour le moment, Anaïs se roule dans la farine, mais attendons (…) » (p.226-7). L'Absente ne compose pas, elle ne joue aucun rôle : elle EST elle-même, un bloc à prendre ou à laisser. Les autres ne le supporteront pas.

Soit dit en passant, c’est à se demander si Giono, en élaborant le personnage de l’Absente, ne s’est pas souvenu de Bartleby, cette inoubliable création d’Herman Melville, humain à la limite de l’humain et qui finit par mourir de son attitude extrême. Mais l’Absente ne se donne même pas la peine de son lancinant et fascinant refrain : « I would prefer not to » (on n'oublie pas que Giono a écrit un Pour Saluer Melville). Elle est plus intransigeante, elle ne peut pas faire autrement. L'Absente est une Totalité.

Toute cette expérience étalée sur de nombreux mois amène Tringlot à changer radicalement d’existence : il se convertit à l’Absente. Et il met dans la balance tous les arguments sonnants et trébuchants qu’il traîne comme des casseroles : à Villard, il tremble encore quand il croit voir dans la foule le « borsalino violine » qui fait que « son cœur cogna contre ses côtes ». La décision qu’il prend le débarrassera de ses poursuivants : il va s’éloigner de la vallée en train, mais de telle manière qu’une araignée dans sa toile n’y retrouverait ni ses petits ni ses mouches.

Il emprunte toutes les plus petites lignes pour s’éloigner de son nouveau point d'ancrage et arriver au « bout du monde » après avoir suivi un itinéraire inextricable. Une fois à Notre-Dame-du-Bec (Seine-Maritime), il écrit à ses anciens « parrains » (M. Victor et M. Gaston) une lettre identique par laquelle il leur restitue ce butin tiré de tant de larcins criminels, en leur décrivant dans le moindre détail la manipulation qui leur rendra le trésor.

L’extraordinaire de L’Iris de Suse est presque tout entier (pour moi) dans la répétition de deux toutes petites phrases prononcées par Tringlot : « Je suis comblé. Maintenant j’ai tout » (pp.156 et 244). La première fois qu’il dit ça, Tringlot vient en effet de réussir à ouvrir la cachette au trésor fabuleux qui dort dans les entrailles de « La Sambuque », derrière la troisième marche avant le palier (c’est l’histoire du « joint exquis »), un soir de bourrasque qui étouffe tous les bruits intempestifs qui risqueraient de le faire prendre. Et la deuxième fois qu’il les prononce, il est enfin arrivé à bon port, à sa destination finale, prêt à défendre l’Absente contre toutes les avanies possibles. Il est en sécurité, et il peut enfin penser à protéger l’objet de son désir sans autres arrière-pensées.

Jamais, je crois (Balzac ? quoique), je n’ai lu un roman où les personnages principaux apparaissent dans une épaisseur vibrante qui les fait aussi puissamment exister dans l’esprit du lecteur, alors même que l'auteur dédaigne de les décrire, que ce soit par le physique ou par la psychologie : en dehors des moments où Tringlot se repasse le film de sa vie de brigandage (mais ce sont après tout des monologues intérieurs), les personnages de L'Iris de Suse sont tout de parole et d'action. De présence, et quelle !

Voilà ce que je dis, moi.

On peut trouver mes précédents billets sur le livre au 2 juin et au 5 juin.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, tringlot, l'absenterat d'amérique

vendredi, 05 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 2

2

L’Iris de Suse, qu’est-ce que c’est ?

La réponse à cette question figure pages 212-213 de l’édition « Blanche » de Gallimard du livre de Jean Giono qui porte ce titre. Casagrande, un jour où il profite de son séjour en alpage (il vient examiner et soigner Louiset) pour herboriser dans la montagne, il rapporte dans sa poche un drôle de petit rongeur avec lequel il a, dit-il, « conclu un pacte » (p.138), bien qu’il échoue à l’identifier (ça ressemble à une gerboise, mais seulement à première vue – moi, j'ai vu une gerbille au col Agnel, Queyras).

La grande marotte de Casagrande, dans sa solitude du château de Quelte, c’est la reconstitution minutieuse de squelettes d’animaux. Oiseaux de jour ou de nuit (dont monsieur Hiou, le hibou centenaire du grenier), mammifères carnassiers ou non, tout y passe. Il lie les os, du plus gros au plus minuscule, au moyen de « fil d’archal » (laiton). Il a appelé « rat d’Amérique » le petit rongeur de la montagne, et ça l’occupe beaucoup : « Casagrande s’obstina des jours et des jours, le nez baissé sur le rat d’Amérique ».

Mais, de même que Giono lui-même, qui semble se mettre humblement à l'écoute de ce que ses personnages ont à dire, je préfère laisser carrément la parole à Casagrande (« Je parle beaucoup. J'aime parler », dit-il p.134), même si l’auteur ne s'absente pas complètement, tant le passage entier semble porter l’espèce de clé qui ouvre l’espèce de serrure qui permet d'entrevoir ce qu'il y a derrière la porte secrète du livre :

« On peut dire que je l’ai aimé ce petit animal unique en son genre ; et je lui convenais. Il fourrait son museau sous mon aisselle comme dans sa tanière. Ses petites dents, je les ai toutes dans une enveloppe de carte de visite. Oh ! certains de ses os étaient encore plus minuscules, notamment les tarses et les métatarses. Il me les confiait gentiment ; je les faisais rouler sous mes doigts ; je les comptais. A un moment, j’ai même cru qu’il n’avait que six osselets à la patte antérieure droite, eh bien ! non, tout décortiqué maintenant, je sais qu’il en avait sept ; le septième était un peu érodé ou aplati, c’est pourquoi je ne le sentais pas à la palpation. Non, il est bien complet, ou, plutôt, dans quelques jours, quand je l’aurai remonté, il sera complet. Il était dodu comme une caille. Je lui offrais des noisettes, même carrément du lard. J’ai été obligé de faire fondre toute sa graisse, de la réduire à petit feu, enfin de la passer à l’étamine. J’avais peur de perdre le plus petit de ses os imperceptibles. Tenez : qu’est-ce que c’est celui-là ? Il faut le regarder à la loupe. Ah ! c’est l’os qu’on appelle l’Iris de Suse, en grec : Teleios, ce qui veut dire : "celui qui met la dernière main à tout ce qui s’accomplit", une expression heureuse qu’on ne saurait rendre que par une périphrase. Regardez-moi ça ! Une périphrase ? Et il n’est pas plus gros qu’un grain de sel. Ça sert à quoi ? Mystère, on ne l’a jamais su ; ça ne sert à rien ; en principe sa nécessité nous échappe, dit-on. En tout cas il existe : le voilà au bout de ma pince. Je vais le placer où il doit être, comme l’a voulu Dieu-le-Père, un très vieux Dieu, vieux comme les rues. Voilà, il est caché derrière le maxillaire supérieur. On ne le voit pas, on ne le soupçonne pas, on ne le soupçonnera jamais mais, s’il n’y était pas, il ne serait pas complet. Je ne le sentirais pas complet.

Ce petit salaud, je l’ai cajolé à l’extrême, il peut le dire ! Sa peau ? Je l’ai tournée et retournée comme un gant. Sa chair ? Je l’ai détachée pièce à pièce, jusque dans tous les contours osseux. Ses articulations ? J’aurais pu me servir de ses tendons en guise de fil d’archal. J’ai été attentif à tout, absolument tout. On ne peut rien me reprocher ; mieux : je ne peux rien me reprocher. Ses os ont été lavés et relavés, poncés, huilés, séchés et maintenant reconstruits. Il est devenu un résumé clair et précis ; comme je vous le disais : une sorte de Grande Ourse, d’étoile polaire ».

Pardon pour la longueur, mais je crois que ça valait la peine. Je me demande si le mot important qui organise tout le passage n’est pas « résumé ». Je me rappelle ce passage de Un Roi sans divertissement où Giono prend un détour pour décrire la curieuse relation qui s'est établie entre les gens du village et le capitaine : tout le village, faute de pouvoir exprimer son amitié au capitaine Langlois (29 février en cliquant) trop distant, a reporté sur le cheval de celui-ci sa recherche d'un peu de familiarité : un passage qui sert en quelque sorte de résumé allégorique à ce qui ne peut être exprimé trop directement.

Même chose ici, me semble-t-il, quoiqu’avec une portée « métaphysique » supérieure, quelque chose qui n’est « pas plus gros qu’un grain de sel », et qui ne vise rien de moins que « l’étoile polaire ». C’est au moins aussi ambitieux que Des Canyons aux étoiles d’Olivier Messiaen, ou que « du brin d’herbe au cosmos sans lâcher le fil » de Gébé (L’An 01, p.41). Pensez, un squelette de rien du tout, "unique en son genre", qui met dans le même sac infinitésimal l’infiniment petit et l’infiniment grand, grâce à un os improbable blotti derrière le maxillaire supérieur et dont personne ne sait à quoi il sert, même un mathématicien de la trempe de Cédric Villani n’y comprendrait goutte. Voilà ce que c’est, un « résumé clair et précis ». Et maintenant circulez, nous dit Giono.

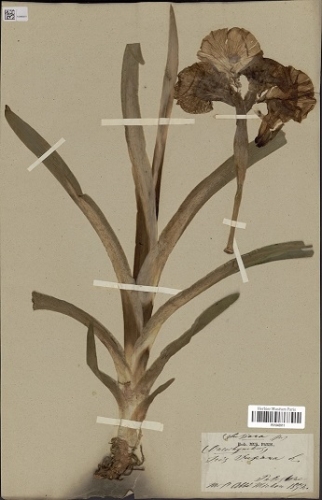

Un résumé de quoi, se demandera-t-on ? Casagrande se prend-il pour Dieu ? L’Iris de Suse est-il une métaphore de Dieu ? Le poids de l'impondérable ? La mesure de l'incommensurable ? Le débat fait rage et les interprétations prolifèrent. Visiblement, l'énigme chatouille les imaginaires. D’autant que Jean Giono s'amuse à inventer des voies de garage, affirmant par exemple dans le "prière d’insérer" (et non une "préface", comme le dit Monique Saigal dans une revue savante) de l’édition originale que ce n’est pas une fleur, mais « un crochet de lapis-lazuli qui fermait les portes de bronze du palais d’Artaxerxès ». Mais malgré ce que dit Giono au lecteur pour mieux le fourvoyer, on sait que l’Iris de Suse est une vraie fleur, dûment répertoriée, comme on le voit, par exemple ci-dessous, sur le blog d’Olivier Ricomini (merci à J.-J. Faivre pour le tuyau et au père Ricomini pour l'image).

Iris Susiana, collecté par l'abbé Michon en Palestine en 1852, coll. du Muséum National d'Histoire Naturelle.

J’imagine que les mânes de Jean Giono – qui était rusé – se frottent les mains en ricanant, ravies du tour pendable qu'elles ont joué à la postérité, en particulier aux intellectuels qui continuent à se pencher avec gravité sur la question, et à disséquer le problème en hochant et se grattant la tête, à coups de théorie du zéro et autres abstractions oiseuses (voir, entre autres, la notice Pléiade écrite par madame Luce Ricatte, pp. 1020 à 1052 – 32 pages en tous petits caractères : il faut digérer – du vol. VI ; j'ai aussi vu un truc pas triste sur un site "French Review", ou quelque chose d'approchant : je préfère oublier).

S'il y a des abstractions dans l'œuvre de Jean Giono, elles sont diantrement vivantes : il n'est pas un abstracteur. Et ce sont ces "Absentes"-là qui me ravissent, à cause des vibrations.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, grande ourse, olivier messiaen, des canyons aux étoiles, gébé, l'an 01, cédric villani, imfiniment grand, infiniment petit, mathématiques, olivier ricomini, iris susiana, mnhn, muséum national d'histoire naturelle, j.j. faivre, monique saigal, french review

mardi, 02 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 1

1

J’émerge de la lecture de L’Iris de Suse, dernier roman de Jean Giono, paru en 1970, l’année de sa mort. Le bonheur, comme à chaque fois. Je ne peux pas encore le réciter par cœur, mais je ne désespère pas d’y parvenir un jour. Je viens régulièrement me ressourcer dans ce livre extraordinaire, que je tiens, si la chose a une quelconque signification, pour supérieur à Un Roi sans divertissement. Si je devais choisir un seul livre de Giono, j’élirais sans hésiter L’Iris de Suse : je l'ouvre comme je rentre chez moi.

Pour parler franchement, je n’ai pas d’idée bien claire sur les raisons de cette espèce de passion, et je ne sais pas si j’ai très envie de les disséquer méthodiquement. Je ne sais d'ailleurs pas si je saurais en parler avec un minimum de pertinence. J’ai juste envie d’en conduire une petite causette informelle, au gré de l’humeur et du vent. Je commencerai par les figures incontournables qui donnent au récit son étonnante densité.

Trois hommes occupent le premier plan. Par ordre d’apparition : Tringlot, Louiset, Casagrande. Trois hommes qui ont fouillé la vie de fond en comble et de la cave au grenier et qui ont rapporté de l’aventure trois expériences profondes, très différentes par les circonstances mais fondamentalement identiques en humanité. Trois hommes également imperméables aux fioritures verbales et qui, spontanément et sans bavardage, savent qu’ils sont en phase et qu’ils parlent d’égal à égal, quelque différentes que soient leurs conditions respectives. Trois figures romanesques qui existent puissamment.

Tringlot, c’est l’anti-Capitaine Langlois (Un Roi sans divertissement, Les Récits de la demi-brigade). La trajectoire de l’impeccable capitaine est à peu près celle d’un surhomme qui aurait tout compris de l’existence humaine et de ses misères, et qui se rendrait compte qu’il a beau mettre bon ordre aux malheurs du monde à sa façon expéditive, il fait partie de la commune espèce humaine, ni plus ni moins que le dernier des individus. D’où le cigare fourré à la dynamite. L’histoire de Langlois est celle d'un échec et d’une déception. Voilà ce qui arrive aux amateurs d’absolu : plutôt mourir que renoncer à régner.

Tringlot, lui, c’est un « enfant trouvé ». Il a fait son service dans « le train des équipages ». Et il l’a achevé au bagne militaire de Biribi à casser plein de cailloux. Devenu membre d’une bande de pilleurs de fermes et d’assassins, il fausse compagnie à tous ces complices dangereux en s’appropriant un beau magot, dont un fameux paquet de billets de mille qu’il garde au fond de son sac. Au début, Tringlot est un marginal, un exclu, un fuyard qui craint la vengeance de ses complices. A la fin, Tringlot est devenu un citoyen ordinaire, parfaitement fondu dans le paysage : magie-magie.

Ce que raconte si l’on veut L’Iris de Suse, c’est l’histoire immorale de la rédemption d’un dangereux rebut de la société, déjà coupable de multiples méfaits parfois sanglants, par la grâce de quelques rencontres dues au hasard, puis par le simple enchaînement des faits (enfin quand je dis « simple » …). Pour échapper aux vindicatifs qui le traquent (« monsieur Victor », alias "les clefs", et « monsieur Gaston », alias "les cachous", qui veulent récupérer le butin à tout prix), Tringlot s’engage par hasard dans une vallée des Basses-Alpes.

C’est aussi par hasard qu’il croise la route du berger Louiset, un type qui a de la bouteille dans le métier de berger, qui conduit une grosse transhumance (6000 moutons) vers un coin perdu sous la montagne du Jocond (une vieille connaissance, maintenant), et qui en connaît un rayon sur l’existence humaine. Mais voilà, Louiset souffre, et pas qu’un peu. Tringlot lui vient en aide comme si c’était un camarade, ce qui requinque Louiset pendant un temps et agrège l’ancien bagnard à l’équipe. Voilà Tringlot berger pour quelques mois d’estive (et d'esquive).

Arrivé aux alpages, Louiset demande à Tringlot d’aller à Quelte quérir les services de Casagrande, un homme de science profonde qui lui dira à quoi s’en tenir au sujet de son mal. Quelte, c’est le château des excentriques, où vivent une baronne veuve et fantasque, qui monte à l'occasion la garde devant le château un sabre de cavalerie à la main, et un vieux "philosophe" imprégné de toutes sortes de savoirs et qui passe beaucoup de temps à reconstituer le squelette de toutes sortes de bêtes, occupation dont il dit faire commerce.

Tringlot, Louiset, Casagrande : voilà établi le trépied de bronze sur lequel repose à mon avis tout l’édifice de L’Iris de Suse. Des « caractères » bien trempés. Le point commun de ces trois hommes, c’est qu’ils ne se racontent pas d’histoires, parce que chacun sait que les autres savent. Ils se sont mutuellement jaugés au premier contact. Tout au plus font-ils silence sur ce qu’ils pressentent ou ne veulent pas dire.

Cela fait toute la différence avec les personnages du deuxième rang : le point commun à Alexandre, second berger, Murataure le forgeron et petit frère d’Anaïs, et la baronne de Quelte, cousine de Casagrande, c’est précisément que ceux-ci se racontent des histoires. Tringlot demande à Louiset, au sujet d'Alexandre : « Qu'est-ce qu'il cherche ? – Ce qu'il n'a pas ; comme tout le monde » (p.37). Puis au sujet de la baronne : « Alors qu'est-ce qu'elle cherche ? – Midi à quatorze heures » (p.80).

Cela ne manque jamais : chaque fois qu’Alexandre monte aux alpages, il faut qu’il aille se faire casser la figure dans une ruelle au pied du mur du couvent des Présentines, au-dessus de Mons, et chaque fois on le ramasse dans les orties, bien amoché. Pourquoi persiste-t-il contre toute raison ? Motus, on ne saura rien, surtout de la bouche d’Alexandre.

De même, on ne saura jamais rien de l’énigmatique et scandaleuse passion qui unit jusque dans la mort la baronne Jeanne de Quelte (« deux grains de poivre ») et le forgeron Murataure, un « chic type » (dixit Louiset) qui possède la seule automobile de la vallée (on est en 1904, mais ça n'empêche pas Giono de voir une "Trèfle" de 1923) : on ne retrouvera de leurs corps qu’un "morceau de charbon" et une toque à plume de faisan. Anaïs fera enterrer les restes humains en grande pompe, et Casagrande fera fabriquer pour la toque un cercueil « pas plus grand qu’un coffret à bijoux » et rameutera « le ban et l’arrière-ban du clergé de la montagne » pour faire entrer ce "cercueil" dans le tombeau familial de la chapelle attenante au château.

Chacun de ces six personnages charrie dans son sillage toute une histoire sur laquelle Giono nous livre à peine quelques bribes. Tout juste apprend-on que Louiset est un vétéran de la transhumance et que Casagrande est un immigré italien qui a échoué au château de Quelte sans trop savoir pourquoi là et pas ailleurs à cause d’une vague parenté avec un baron qui s’y est suicidé.

Les monologues intérieurs de Tringlot nous en apprennent davantage sur le personnage qui forme l’armature centrale du roman, dont la boussole se formule : « La Mort n’attrape que ceux qui courent », qui lui sert à la fois de refrain, de morale et de stratégie de survie. Mais L’Iris de Suse flirte avec l’amoralisme le plus franc : Tringlot, ce criminel endurci, est d’emblée sympathique au lecteur. Et la sympathie carrément spontanée qu’il inspire à Louiset et Casagrande n’est pas faite pour atténuer le potentiel positif dont toute la narration nimbe le parcours de ce personnage non conventionnel.

Je l’ai dit : ce livre raconte une rédemption, et cette rédemption, on l’entrevoit au moment où Tringlot, qui remonte un soir de neige vers le château de Quelte sans trop savoir ce qu’il va y chercher, aperçoit soudain, immobile et perdue, debout sur un tertre, l’Absente. L’Absente ? Une trouvaille géniale de Jean Giono. Pensez, un personnage qui n’a ni être, ni visage, ni substance. A peine une silhouette, qui est là sans être là. A peine une silhouette entrevue à travers les flocons d’une tempête de neige. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Tringlot est saisi d'une étonnante colère. Murataure, qui est le mari sur le papier (elle ne se laisse jamais toucher), l’a cherchée partout en voiture et l’embarque.

Alexandre annonce un soir à Quelte la mort de Louiset, et le cocher de la "patache" qui ramène Tringlot lui apprend que Casagrande a quitté le château « avec armes et bagages ». L’Absente de L’Iris de Suse est devenue le but ultime de l’ancien bagnard, qui va, dès lors, se débrouiller pour acquérir enfin la panoplie – costume et statut – de la normalité, de la respectabilité.

Pour cela il doit se débarrasser du fardeau qui lui vaut la haine de ses anciens complices : l'énorme butin accumulé dans « la Sambuque », qu'il a fort habilement soustrait à la bande (première apparition de l'incroyable formule finale : « Je suis comblé. Maintenant j'ai tout ») et qu'il a très ingénieusement dissimulé dans une cache ménagée par ses soins dans « la ferme Longagne ». Arrivé au bout du monde (Notre-Dame-du-Bec) après une trajectoire ferroviaire compliquée à plaisir, il écrit la même lettre à "monsieur Victor" et à "monsieur Gaston" et leur explique comment faire jouer le mécanisme. Ainsi allégé de tout cet or, il peut retourner à Saint-Georges (« ... j'arrive à toute vitesse. Qu'on se méfie ! »).

Il sera le bourrelier de la vallée, mais il sera surtout le défenseur de l’Absente contre les malveillants, à commencer par sa belle-sœur Anaïs : « "Je suis comblé. Maintenant j’ai tout", se dit-il.

Désormais, elle serait protégée contre vents et marées et elle ne savait même pas qu’il était tout pour elle. »

Ce sont les derniers mots.

Peut-être à suivre. Question : au fait, pourquoi L'Iris de Suse ?

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, un roi sans divertissement, capitaine langlois

samedi, 21 mars 2020

L’OCCIDENTAL ET LA NUDITÉ FÉMININE

Des profondeurs de mon confinement, je crie vers toi, Liberté ! En attendant ton Retour, je m'efforce de prendre patience comme je peux.

« Mais entre les choses doublement étranges et vraiment émerveillables, que j’ai observées en ces femmes brésiliennes, c’est qu’encore qu’elles ne se peinturent pas si souvent le corps, les bras, les cuisses et les jambes que font les hommes, même qu’elles ne se couvrent ni de plumasseries ni d’autres choses qui croissent en leur terre : tant y a néanmoins que quoi que nous leur ayons plusieurs fois voulu bailler des robes de frise et des chemises (comme j’ay dit que nous faisions aux hommes qui s’en habillaient quelques fois), il n’a jamais été en notre puissance de les faire vêtir : tellement qu’elles en étaient là résolues (et je crois qu’elles n’ont pas encor changé d’avis) de ne souffrir ni avoir sur elles chose quelle qu’elle soit. Vrai est que pour prétexte de s’en exempter et demeurer toujours nues, nous alléguant leur coutume, qui est qu’à toutes les fontaines et rivières claires qu’elles rencontrent, elles jettent avec les deux mains de l’eau sur leur tête, et se lavent et plongent ainsi tout leur corps comme cannes, tel jour sera plus de douze fois, elles disaient que ce leur serait trop de peine de se dépouiller si souvent. Ne voilà pas une belle et bien pertinente raison ? mais telle qu’elle est, si la faut-il recevoir, car d’en contester davantage contre elles, ce serait en vain et n’en auriez autre chose. Et de fait, cet animal se délecte si fort en cette nudité, que non seulement, comme j’ai jà dit, les femmes de nos Toüoupinambaoults demeurant en terre ferme en toute liberté, avec leurs maris, pères et parents, étaient là du tout obstinées de ne vouloir s’habiller en façon que ce fût : mais aussi quoi que nous fissions couvrir par force les prisonnières de guerre que nous avions achetées, et que nous tenions esclaves pour travailler en notre fort, tant y a toutefois qu’aussitôt que la nuit était close, elles dépouillant secrètement leurs chemises et les autres haillons qu’on leur baillait, il fallait que pour leur plaisir et avant que se coucher elles se promenassent toutes nues parmi notre île. Bref, si c’eût été au chois de ces pauvres misérables, et qu’à grands coups de fouets on ne les eût contraintes de s’habiller, elles eussent mieux aimé endurer le halle et la chaleur du Soleil, voire s’écorcher les bras et les épaules à porter continuellement la terre et les pierres que de rien endurer sur elles. »

Jean de Léry, Histoire d'un voyage faict en la terre du Bresil, (1578, p.231-233).

Note : Il paraît que le "Rouge Brésil" du très médiatique Jean-Christophe Rufin doit beaucoup à Histoire d'un voyage faict en la terre du Bresil. Je me suis résigné à mettre l'orthographe au "goût" d'aujourd'hui. Je n'ai rien changé à la syntaxe. L'auteur est un calviniste pur jus de faucille et marteau, qui en veut énormément à un certain Thevet, salopard de la même époque (un quasi-Trotski), quoique catholique fervent, qui a le toupet de ne pas croire en Dieu de la façon correcte et qui, de ce fait, raconte n'importe quoi. Je n'ai pas lu Thevet. On est très loin de l'histoire délicieuse de Marciole venant livrer de belles cerises au redoutable seigneur De La Roche, que Béroalde de Verville raconte au début de son merveilleux Moyen de parvenir. Là, la religion ferme sa gueule. Elle a intérêt.

Incroyable comme la langue française du XVI° siècle reste pour moi d'une saveur sans pareille.

Voilà ce que je dis, moi.

Petit rappel (édition en français d'aujourd'hui) :

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : coronavirus, covid 19, politique, france, littérature, littérature française, jean de léry, voyage au brésil, histoire d'un voyage en terre de brésil, béroalde de verville, le moyen de parvenir

dimanche, 01 mars 2020

ENCRE SYMPATHIQUE

DIALOGUE

« Dis donc, tu sais pas la nouvelle ?

– Non.

– J'ai lu Encre sympathique.

– Le dernier Modiano ?

– Oui.

– Et alors ?

– Rien. »

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, patrick modiano, modiano encre sympathique

samedi, 29 février 2020

UN ROI SANS DIVERTISSEMENT

UN PORTRAIT DU CAPITAINE LANGLOIS ?

UN PORTRAIT DU CAPITAINE LANGLOIS ?

Je viens de relire, une fois de plus (je n’ai pas compté combien), Un Roi sans divertissement, de Jean Giono (Gallimard, 1947). Ce roman fait partie de mes rares élus de prédilection dans lesquels je me replonge régulièrement. J’ignore pour quelle obscure raison. Peut-être est-ce parce qu’il se dégage du capitaine Langlois, la figure de proue de l’intrigue, des traînées d’interrogations puissantes, alimentées par la langue fruitée, charnue, pleine d’ellipses et de surprises artistement façonnée par l’auteur. Une langue qui, par-dessus le marché, effleure un essentiel obscur, une sorte de bloc de granit, qu’elle fait pressentir avec une certaine volupté sensorielle, mais qu’elle laisse pour finir absolument impénétrable.

Je crois précisément que l’incroyable force du livre tient à ce qu’il est en soi une question sans réponse. Giono prend un malin plaisir à n’apporter aucun élément qui permettrait au lecteur de se faire une idée, même approximative, de ce qui meut le personnage principal. Les personnages vivent, parlent, agissent fortement, mais jamais l’auteur n’ouvre la porte au lecteur sur leur vie intérieure, sur leur « psychologie », comme s’il n’en savait pas davantage que celui-ci sur les motivations profondes et qu’il ne faisait que lui rapporter ce qu’il a vu ou ce qu’on lui a dit.

Je souhaite d’ailleurs bien du plaisir à ceux qui se hasarderaient à donner à ce personnage et à ce roman une signification précise. Par exemple, j’ignore sur quels éléments du livre le rédacteur de la notice du Nouveau Dictionnaire des Œuvres (Bouquins-Laffont) s’appuie pour déclarer : « Langlois est un homme supérieur qui s’ennuie de façon existentielle ». Dans Les Récits de la demi-brigade (relire La Belle hôtesse), Langlois n’est pas davantage un homme supérieur que dans Un Roi … Il est un militaire, un gendarme, un homme d’action, je veux dire un homme dont l’existence est faite des actions concrètes qu’il est en mesure d’accomplir pour, en obéissant aux ordres, conserver en l’état l’ordre du monde et mettre fin aux méfaits des malfaisants qui le narguent. Même s’il sait en toute conscience qu’il y a des désordres auxquels un capitaine de gendarmerie ne saurait mettre fin (cf. Noël, dans Les Récits …).

S’il finit par se faire sauter le caisson à coups de dynamite, est-ce, comme dit le même commentateur : « pour ne pas céder à la tentation de tuer – en particulier de tuer Delphine » ? Est-ce parce que, lorsqu’il a fait part de sa décision de se marier à la tenancière du café du village : « par jalousie, la vieille Saucisse, connaisseuse », lui a procuré une femme pas assez ardente ? Ce monsieur en sait plus que moi. Était-ce vraiment une femme, même ardente, qu'il aurait fallu à Langlois ? Je n'en sais rien.

Ce qui est sûr, c’est que le capitaine (puis commandant) Langlois, après avoir réglé deux affaires énormes de façon expéditive et spectaculaire (M. V. et le grand loup, même topo : deux coups de pistolet en plein dedans : « Langlois s'avance ; le loup se dresse sur ses pattes. Ils sont face à face à cinq pas. Paix !

Le loup regarde le sang du chien sur la neige. Il a l'air aussi endormi que nous.

Langlois lui tira deux coups de pistolets dans le ventre ; des deux mains ; en même temps.

Ainsi donc, tout ça, pour en arriver encore une fois à ces deux coups de pistolet tirés à la diable, après un petit conciliabule muet entre l'expéditeur et l'encaisseur de mort subite ! »), puis démissionné de l’armée pour s’installer dans le village (jamais nommé : Lalley (Isère), selon le Dictionnaire cité plus haut), ne sait plus vers quel horizon diriger ses pas. Il a éliminé le Mal à deux reprises et rétabli la sécurité dans un village attaqué dans son intimité : et maintenant, quoi ? Le « bongalove » ? Le labyrinthe ? Delphine ? Le cigare du soir au bout du jardin ? Mystère. J’en reste résolument au point d’interrogation : un grand roman sur l’énigme de la vie humaine. Quelle raison de vivre faut-il se donner ? Il y a de la métaphysique là-dedans.

La question me suffit : elle est en elle-même une réponse. Que dit Jean Giono de son personnage ? « Voilà comment il était. Il ne disait rien. Il ne bronchait pas, il ne regardait rien, il ne faisait pas attention à vous et, d’un mot, il vous faisait comprendre qu’il savait tout. Et il avait ainsi remède à tout » (p.211 de la collection « blanche » de Gallimard).

Mais Giono a peut-être laissé des indices de ce qu’il a mis dans Langlois en racontant comment son cheval a conquis une place à part dans la vie du village. Ne sachant pas comment le militaire l’appelait, les habitants ont fini par le surnommer « Langlois ». Un drôle de cheval en vérité. Son portrait commence page 85 de la même édition : « Par contre, on devint très familier avec le cheval ».

« Et comme, d’après ce que je vous ai dit, on n’eut guère l’occasion de manifester cette sympathie à l’homme, on la manifesta au cheval. D’autant que c’était un cheval qui faisait tout pour faciliter les choses ». On peut se reporter, par exemple, au début du récit Angelo, pour se convaincre que Giono et le cheval, c’est une histoire d’amour fondée sur une connaissance mutuelle profonde : « Soudain, par on ne sait quel prestige des jambes (…) il fit que le cheval, accroupi comme un chat, se détendit et s’envola par-dessus la barrière » (Gallimard, coll. Biblos, p.6). Le douanier français en reste éberlué.

« Langlois », tout comme Langlois (sans guillemets), a un caractère indépendant : « C’était un cheval noir et qui savait rire. D’habitude, les chevaux ne savent pas rire et on a toujours l’impression qu’ils vont mordre. Celui-là prévenait d’abord d’un clin d’œil et son rire se formait d’abord dans son œil de façon très incontestable. Si bien que, lorsque le rire gagnait les dents, il n’y avait pas de malentendu. La porte de son écurie était toujours ouverte. Il n’était jamais attaché ».

Et ça continue : « S’il reconnaissait quelqu’un qui lui plaisait plus particulièrement il l’appelait d’un ou deux hennissements très mesurés, semblables à des roucoulements de colombe. Et, si celui-là, alors, levait les yeux et lui disait un mot gentil (ce qui était toujours le cas) le cheval s’approchait de lui à pas aimables, très cocasses, très volontairement cocasses, casseurs de sucre et un peu dansants, pour venir poser la tête sur son épaule ».

Bon je ne vais pas abuser de la citation, je veux juste suggérer que, pour avoir une idée (en creux, en biais, en filigrane) du monde intérieur du capitaine Langlois, on peut lire et relire ces quelques pages formidables (85-89), et surtout le paragraphe qui clôt le passage : « Il [le cheval] n’avait qu’un défaut : il était sévère avec les bêtes. Il ne riait jamais, il ne roucoulait pas, ni à un autre cheval ni à une jument. Il ne les regardait même pas. Il les côtoyait, impassible, pour venir vers nous. Il aimait au-dessus de sa condition ». Il aimait au-dessus de sa condition ! Tout est dit : tout Langlois n’est-il pas dans cette phrase ? Dans ce paragraphe ? On peut comparer avec les quelques lignes de la page 211 (« ... il ne regardait rien, il ne faisait pas attention à vous ...») citées plus haut.

Il est possible qu’à la prochaine lecture du roman, mon attention soit attirée par d’autres éléments. Pour cette fois, je m’en tiens à ce personnage du cheval, finalement fugitif, et à cette idée que son portrait n’est pas là par hasard.

Quel roman admirable ! Il faut sans cesse relire.

Voilà ce que je dis, moi.

Note 1 : le prochain dans mon collimateur, c'est L'Iris de Suse (1970), dernier roman de Jean Giono, mon préféré, mon favori, que je considère comme indépassable. C'est sûr, pas de la même trempe : dans l'un, l'histoire d'une rédemption, dans l'autre, une course à l'abîme. Dans l'un, Tringlot le hors-la-loi devient un homme ordinaire (la dernière réplique : « Je suis comblé. Maintenant j'ai tout, se dit-il »). Dans l'autre, Langlois fait le chemin inverse : « On est en contrebande, dit-il. En plus de ça, qu'il me dit, il y a des lois, Frédéric. Les lois de paperasse, je m'en torche, tu le vois, mais les lois humaines, je les respecte » (Un Roi ..., p.76).

Note 2 : la chaîne France Culture diffuse en ce moment un feuilleton intitulé Un Roi sans divertissement (10 épisodes). Je ne suis pas allé écouter ce que ça donnait. Ici le premier épisode.

Note 3 : ci-dessous, un fragment de la carte Michelin n°77 : on est dans le sud de l'Isère, tout près de la Drôme et des Hautes-Alpes, non loin du Vercors et du Grand Veymont. C'est là que tout se passe.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, un roi sans divertissement, éditions gallimard, capitaine langlois, giono les récits de la demi-brigade, robert laffont nouveau dictionnaire des oeuvres, la belle hôtesse, l'iris de suse

vendredi, 28 février 2020

GÉRARD PHILIPE ET JÉRÔME GARCIN

Je viens de lire Le Dernier hiver du Cid, de Jérôme Garcin (Gallimard, 2019). Le journaliste, en écrivant ce livre en hommage au célébrissime acteur Gérard Philipe (mort avant son trente-septième anniversaire) accomplit visiblement un devoir. Mais c’est autant devant la gloire du comédien qu’il s’incline que devant le souvenir de la dépouille du père de son épouse, Anne-Marie, née Philipe, qui avait presque cinq ans à la mort de celui-ci.

Je viens de lire Le Dernier hiver du Cid, de Jérôme Garcin (Gallimard, 2019). Le journaliste, en écrivant ce livre en hommage au célébrissime acteur Gérard Philipe (mort avant son trente-septième anniversaire) accomplit visiblement un devoir. Mais c’est autant devant la gloire du comédien qu’il s’incline que devant le souvenir de la dépouille du père de son épouse, Anne-Marie, née Philipe, qui avait presque cinq ans à la mort de celui-ci.

L’auteur, en vingt-neuf courts chapitres, choisit de raconter les tout derniers temps de l’existence de Gérard Philipe. Disons-le d’entrée : ce livre m’a souvent agacé. D'abord, pourquoi le titre parle-t-il d’ « hiver » ? Gérard Philipe est mort le 25 novembre 1959, c’est-à-dire au cours de l’automne.

Pour moi, c’est une coquetterie, de même que l'usage du mot « Cid » : Jérôme Garcin – et c’est tout à fait intentionnel et systématique – opère tout au long du livre un amalgame permanent entre la personne (Gérard le fils, le mari, le père, l'ami, ...), bouillonnante, exaltée, infatigable, et les personnages (le Prince de Hombourg, Perdican, Ripois, Fanfan la Tulipe ...) que l’acteur a fait vivre sur les scènes de théâtre et sur les écrans de cinéma, à commencer par le plus illustre : Rodrigue.

Pour dire quel acteur exceptionnel il était, le cinéaste Christian-Jaque dit drôlement : « Il jouait si bien que même le cheval croyait qu'il savait monter » (p.16, à propos de Fanfan). Il n'est donc pas question de contester le génie théâtral.

Mais pour ce qui est du livre, le fait que l'acteur a été enterré vêtu du lourd costume qu’il portait dans Le Cid de Corneille n'est pas une raison suffisante pour se permettre de fondre l'homme dans ses rôles. Certes, bien qu’il ait joué des dizaines de rôles au cinéma, au théâtre ou au disque, c’est indéniable, pour toute une génération (et plus d’une), le Cid n'eut pas d'autre visage que celui de Gérard Philipe. Garcin n’est donc pas le seul à identifier personne et personnage. Mais est-ce une raison pour écrire : « Perdican aime suer et se salir dans le mortier et la poussière blanche des gravats » (p.27) ; « Vilar parti, Perdican s’endort » (p.143) ? Qu’est-ce qui lui prend, ailleurs, d’écrire « le Cid va se coucher » (je n'ai pas retrouvé le passage) ? Je me permets de trouver le procédé un peu niais.

Cette volonté de tisser ensemble l’homme et la fonction est certes un choix, mais discutable. Pour moi, c’est plutôt une mauvaise idée qu’un hommage. Il y a là une confusion qui m’a heurté à la lecture. Bon, je relativise en me disant que c'est précisément ce que bien d’autres trouveront formidable. J’ai également été agacé par quelques facéties d’écriture, qui m’apparaissent moins comme des clins d’œil que comme des grimaces : « les tournées, les tournages, le tournis » (p.178) ; « il vogue sur une Méditerranée amniotique » (p.89).

Ailleurs, il parle de « fourbures » (p.87), mot qui appartient au vocabulaire vétérinaire, ce qui n’est pas gentil pour les adultes et les enfants dont il est question : « C’est, pense-t-elle, la vertu des maladies, elles métamorphosent les adultes triomphants en enfants tremblants, dont les mamans font disparaître, avec de longues caresses sur le front chaud, la fièvre, les fourbures, et l’apeurement ». C’est ici l’amateur de cheval qui parle : « Congestion et inflammation du pied des ongulés » (Larousse).

Et il ne peut pas s’empêcher d’oser un zeugma carrément insoutenable de grotesque (« il sourit sous cape et sous son drap blanc » (p.95), sans doute venu de la diarrhée de zeugmas qui a encombré un temps son émission Le Masque et la plume. Enfin, où a-t-il pêché que les poilus étaient équipés d’une "gibecière" : « passés directement du collège à la tranchée, troquant le cartable contre la gibecière » (p.70) ? Bon, plus grand monde ne sait aujourd’hui ce que fut la « giberne » des soldats, mais ce n’est pas une raison : ça reste très bête.

Alors, ce livre, finalement ? Je dirai juste que, en dehors de quelques pages réellement sensibles autour de l’agonie et de la mort du grand comédien, Le Dernier hiver du Cid est un livre dispensable et futile. Je vois surtout à l'œuvre l'insupportable dolorisme larmoyant imposé par l'air du temps, ainsi que la traque inlassable des émotions et affects des lecteurs, ces pestes qui infestent notre époque.